健康診断や泌尿器の病気を疑うとき、尿検査をお勧めすることがあります。

人でも健康診断のひとつとして、尿検査は身近な検査ですよね。ただ、尿検査はなにを調べているのか、そこからどんな病気が分かるのか、知っていますか?

“うんちは健康のバロメータ―” と聞いたことがあるかもしれません。

おしっこも同じであり、体の異変が外に現れてくるもののひとつです。誰が見ても分かるような赤い尿をしていると何かの病気!?とすぐに病院に連れていくことができると思いますが、見た目に変化がなくても詳しい検査をしてみると異常だった、ということもあります。

尿ってなに?

尿とは体の中の不要な物質を捨てるためのものです。不要な物質を最低限の水に混ぜて体の外へと捨てます。

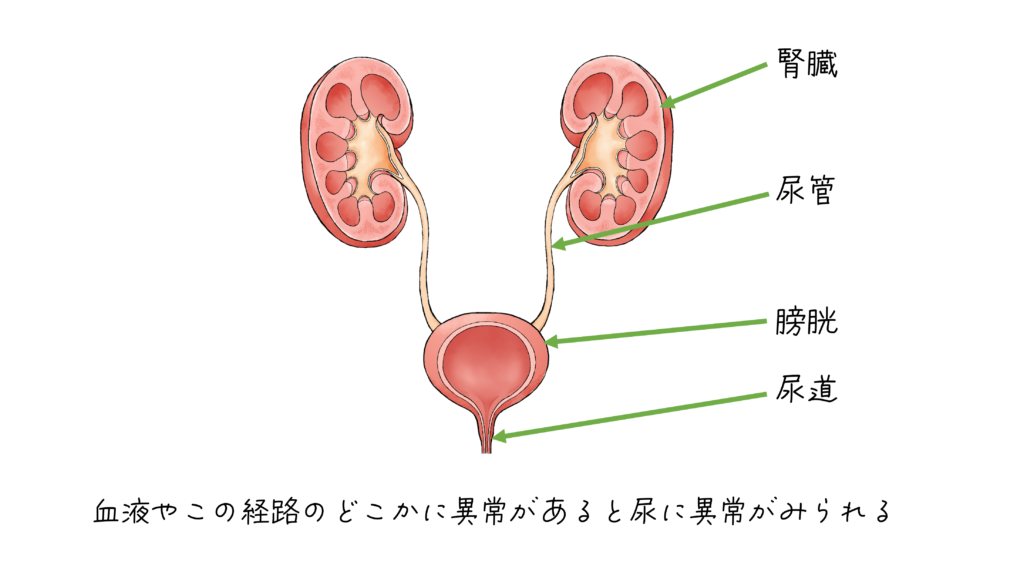

尿がつくられる場所は腎臓ですよね。腎臓で作られた尿は尿管という細い管を通って膀胱に溜められ、やがて尿道から外へ捨てられます。

ということは、腎臓や尿管、膀胱、尿道といった尿の通り道に異常が起こると、血が混じったり(血尿)、細菌が混じったりして尿に異常が起こることは分かりやすいですね。

でも実はそれだけではないんです。

尿は“血液”から作られます。血液が腎臓を通りぬける時に、血液の中の不要な物質と水が尿として尿管の方へ流れていくのです。なので、血液の中に混じっている異常も見つかることがあります。

尿検査で分かること

尿検査からこんなに多くのことが分かること、少しびっくりではありませんか?

ここから分かるように尿検査は基本的ですが、とても重要な検査のひとつで、よく健康診断の項目にも入ってきます。

こんな時は尿検査を!

さいごに

皆さん“ダニ“と聞くと家の中の布団、食品に発生するダニを思い浮かべるかもしれませんが、それはヒョウヒダニやコナダニといった種類のダニです。ワンちゃんネコちゃんに関わってくるダニは”マダニ”というものであり、今回はこの、ワンちゃんネコちゃんに関わるマダニについてお話しします💡

◾️マダニとは?

犬猫に寄生する主なマダニ(フタトゲチマダニ)だと吸血前は約3-8mm、吸血すると約1-2cmにもなります)。

マダニは森林や公園草むらなどで待ち伏せし、そばを通りかかった動物や人間に飛び移ってセメントのような物質を唾液と共に分泌し、それによって動物にくっついて寄生をスタートします。

◾️マダニはどこに寄生する?

マダニは動物の体表に寄生しますが、特に毛が薄い部分(顔まわり、胸、内股、お尻周り)に寄生することが多いです。

マダニは動物に対して、セメントのような物質でくっついており、無理に引っ張ってしまうと頭部だけが動物の身体に残ってしまい、化膿するかもしれません。

もしマダニが寄生しているのを見つけたら、自分で取ろうとせずに病院へ連れてきてください。

◾️マダニのライフサイクル

マダニは卵→幼ダニ→若ダニ→成ダニ→産卵というライフサイクルですが、幼ダニ・若ダニ・成ダニの全ての発育段階で1回ずつ吸血を行います。

このように、ダニは生まれてから生涯を終えるまでに3回も吸血します。

また、十分に吸血したメスの成ダニは一匹で2000個もの卵を産むと言われています。

◾️マダニに寄生されると起こること

マダニが多数寄生することにより、貧血になってしまうことがあります。また、マダニの唾液に反応してアレルギー性の皮膚炎が認められることもあります。さらに、唾液の中に様々な病原体を持っていて、吸血時にその唾液を介して動物に様々な感染症を運んできます。

◾️マダニが運んでくる病気

【バベシア症(犬)】

バベシア原虫(非常に小さい寄生虫で、肉眼では見えません)はマダニの体内におり、マダニが吸血することで犬に感染します。バベシア原虫は犬の赤血球に寄生し、それにより貧血をはじめとした発熱や黄疸、血小板の減少など、様々な症状が現れます。

【エールリヒア症】

エールリヒア属リケッチアによって引き起こされます。犬が感染すると、食欲不振、発熱や貧血、鼻汁(出血)、肝臓が腫れる肝腫大などをはじめとし、慢性期には眼の症状や血球減少症などといった、重篤な症状が見られます。

【重症熱性血小板減少症候群(SFTS)】

現在最も注意すべきは重症熱性血小板減少症候群(SFTS)と呼ばれる病気です。2011年に特定されたSFTSウイルスがダニによって媒介される感染症であり、動物だけでなくヒトにも感染する人獣共通感染症です。

SFTSはマダニから動物や人への感染だけでなく、SFTSを発症した犬や猫などから咬傷や濃厚接触によって人へ感染したり、SFTSに感染した人から人への感染が確認されており、人の死亡報告も何例かあります。

現在日本では犬、猫、チーターがSFTSを発症した動物として報告されています。発症した場合の症状は、人と動物で似ており、発熱や食欲低下、消化器症状です。犬は人よりも症状が軽いですが、猫の致死率は約70%とも言われています。

〜ヒトでのSFTS〜

2022年7月31日時点での報告では、国内で763名の患者が報告されており、そのうち92名が亡くなっているという非常に怖い感染症です。詳しくは国立感染症研究所のホームページをご覧ください。

◾️さいごに

マダニ対策は、ワンちゃんネコちゃんを守ると同時に、ご家族の身を多くの感染症から守ることにも繋がるため、是非予防してあげてください🐶🐱

予防薬は色々な種類があるため、ぜひご相談ください。🏥

郵便配達の人に吠える、窓の外に見える人や自転車に吠える、散歩中にすれ違う人や犬に吠える…など、ワンちゃんの無駄吠えに悩んでいるご家族もいるでしょう。

無駄吠えとは、吠える必要のない場面で吠えることです。犬にとって“吠える”という行動はごく自然な行動ですが、それが人間にとって都合が悪い、対応に困る場合に“無駄吠え”と解釈されます。

以前は犬を番犬として庭で飼う家庭も多くありましたが、最近では大型犬もコンパニオンアニマルとして室内で一緒に暮らす人が増えました。こうした背景があるなかで、都会の集合住宅に住むご家族にとって、長い時間大きな声で吠えている無駄吠えは問題になることが多く、なんとか吠えるのをやめてほしい、と考えている方も多いのではないでしょうか。

今回は米国獣医行動学専門医行動学担当の入交 眞巳先生による無駄吠えの原因や対処法をお伝えいたします。

このたび能登半島を震源とする大規模地震により犠牲となられた方々に心よりお悔やみ申し上げるとともに、被災された方々、どうぶつ達に心よりお見舞い申し上げます。

我々の動物病院が位置する関東地方においても、首都直下型地震や南海トラフ地震といった大規模災害が近い将来起きる可能性は低くないと言われています。

災害時の物資や避難所の設備等はどうしても人間が優先になってしまうため、どうぶつ達に対する災害時の支援はまだまだ手厚いとは言えないのが現状かと思います。

そんなときに大事なのが、普段からの防災用品の備えです。

この機会にぜひご自宅の防災備蓄品を確認してみてください。

【常に備えておくと良いもの】

☑︎ 食べ慣れているお食事、飲料水

☑︎ ペットシーツやビニール袋などのトイレ用品

☑︎ キャリーケース(そのまま寝床として使用できるハードケース)

☑︎ 常備薬(特に持病のある子)

☑︎ 毛布などの防寒具

最低でも上記のものは少し日数に余裕を持って備えておきましょう。

ペットシーツはバケツやビニール袋と合わせることで人間用の非常トイレとしても活用することができます。

そのほかにも備えておくと安心なものはたくさんあるので、NPO法人「全国動物避難所協会」理事長の奥田先生が監修された記事をご紹介しておきます。

ご興味のある方はぜひ読んでみてください!

最近、おしっこの量や水を飲む量が増えていませんか?

腎臓は『尿を作る』という大事な機能をもった臓器です。

腎臓病は症状が現れにくく、食欲不振などの症状が出たときにはかなり深刻な状態になっていることもあります。このため、早期発見・早期治療が大事な疾患の一つです。

今回は、高齢時に遭遇しやすい慢性腎臓病についてお話します。

慢性腎臓病とは?

腎臓病の原因はまだよくわかっていません。

腎臓病は、腎臓に障害を与えるさまざまな病気などが、長年にわたって少しずつ腎臓の組織を壊し、ある一定のダメージを超えると急速に進行すると考えられており、高齢の犬や猫ほど、腎臓病になる割合が大きくなります。

猫の場合、15歳を超えた猫の30%が慢性腎臓病と言われています。

慢性腎臓病(腎疾患)が疑われる症状

早期発見のためにも慢性腎臓病が疑われる症状をチェックしてみましょう。

犬と猫の腎臓病で、最も早期に現れる可能性がある症状は、多飲多尿(水をよく飲み、たくさん尿をするようになること)です。

- 水をたくさん飲むようになった

- おしっこの量が増えた

- おしっこのにおいが気にならなくなった、においが減った、色が薄い

- 便秘がちになった

- 被毛がぼそぼそしてきた

- 食欲がなくなってきた

- 口臭が気になるようになった

- やせてきた

- 歯グキが白くなってきた

- よく吐くようになった

|

|

|

|

| よく水を飲む | おしっこが多い | 痩せてきた | よく吐く |

慢性腎臓病を見つけるのに必要な検査

尿検査、血液検査、超音波検査などを組み合わせて診断します。

腎臓病の早期発見に重要なのは尿検査で、血液検査よりも早期に異常を見つけられることが多いです。

また、血液検査でも犬ではシスタチンC、SDMA、猫ではSDMAといった、腎臓の循環を把握することで腎臓病の早期発見に役立つ検査もあります。

高齢の子の健康診断では血液検査だけではなくなるべく尿検査も受けるようにしてください。

超音波検査では腎臓の構造異常や腫瘍の疑いがないかを調べます。

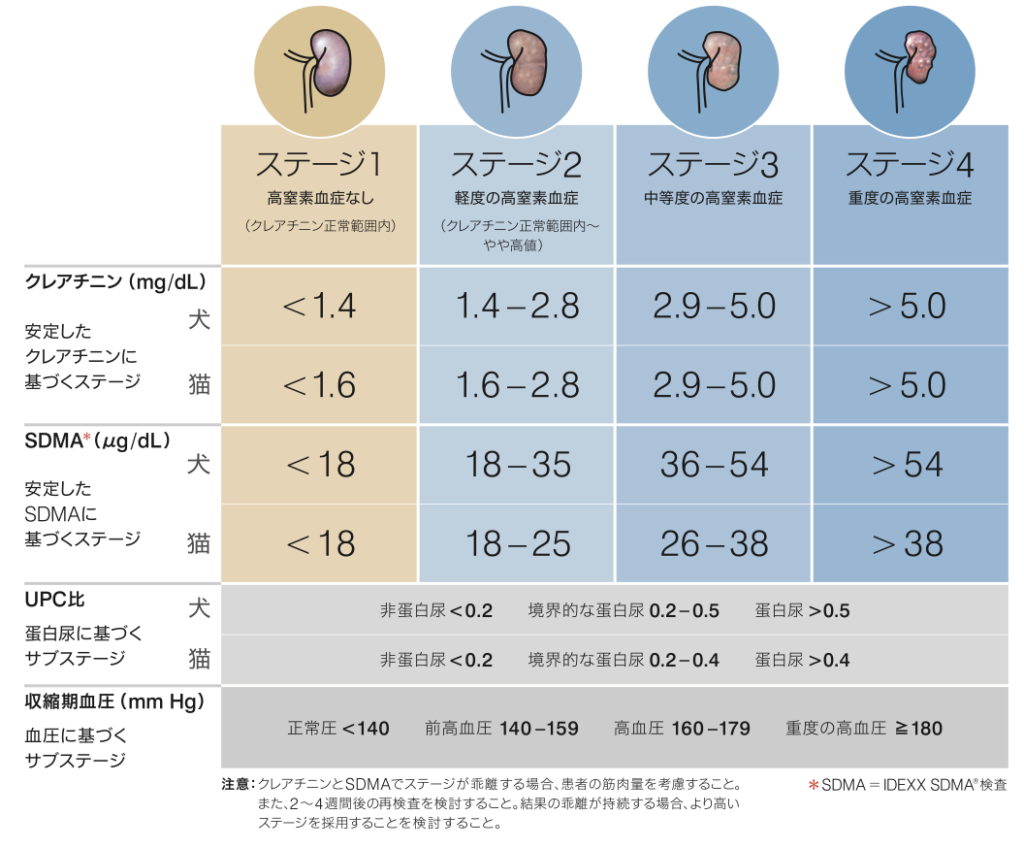

IRISステージ分類(重症度)と悪化因子の検査

各種検査で慢性腎臓病と診断されたら、重症度のステージ分類を行います。

食欲低下や体重減少など目に見えて症状が出てくるのはステージ3以降のことが多いと思います。

また、高血圧や蛋白尿は腎臓病を進行させてしまう悪化因子として重要なため、まずはその有無を検査します。

猫ちゃんでは甲状腺機能亢進症も腎臓病の悪化因子として重要なので検査をお勧めしています。

腎臓病(腎疾患)の治療について

一度障害を受けてしまった腎臓は元に戻ることはできません。

腎臓病の治療は残りの腎機能を維持させることが目標となります。

腎臓病の治療

輸液療法とは?

腎臓病になると、病院での静脈点滴のほか、自宅で点滴(皮下点滴)を実施することもあります。

これから皮下点滴にチャレンジしようとしている方は、動画付きで解説していますので参考にしてみてください。

まとめ

多飲多尿というのは一つの症状で、慢性腎臓病を早期に発見するための重要なサインです。なるべく早期に腎臓病を発見して、進行しないように治療を始めてあげましょう!

当院のドッグ・キャットドックのシニアコースでは早期に腎機能を評価する検査を取り入れています。

7歳以上のわんちゃん、猫ちゃんは早期発見のためにもシニアコースをぜひご活用下さい。

ドックドック・キャットドックシニアコースについてはこちら